Home > 전시관 안내 > ZONE3 석재 현재와 미래

ZONE3 석재 현재와 미래

과거의 채석장비

도드락 망치

- 석재 면을 평평하고 곱게 다듬기 위하여 사용하는 망치이다. 망치의 양면에 가로와 세로로 나뉘어 일정한 크기의 돌기가 고르게 나있다. 거친 도드락 다듬에는 16 눈 도드락 망치를 사용하고 중간 도드락 다듬에는 36눈 망치를 사용한다. 고운 도드락 다듬법은 중간 도드락 망치로 여러 번 두드려서 100개의 눈 자욱이 나도록 다듬는 방법이다.

먹통

- 치목할 먹선을 그리는데 사용하는 연장이다. 목수나 석수를 비롯한 많은 장인들이 사용하는 기본 연장으로 공예품처럼 아름답게 만드는 등 그 형태가 다양하다. 그러나 기본 구성은 같다. 크게 두 부분으로 나누어져 있는데 한쪽은 먹줄을 감을 수 있도록 타래가 설치된 부분이고 다른 한쪽은 먹물을 묻힌 솜을 넣어 두는 부분이다. 타래와 먹솜 칸 사이에는 작은 구멍이 뚫려 있어서 먹실이 먹솜칸을 통과하면서 먹물이 묻어나와 먹선을 그릴 수 있도록 하는 것이다. 먹실은 주로 명주실을 사용한다

정

- 돌을 가공하는 도구로 돌을 쪼거나 파거나 쪼개는데 사용한다. 길쭉한 사각 뿔 모양으로 위의 평평한 부분은 ‘정머리’라 부르고 아래쪽의 뾰족한 부분은 ‘부리’라 부른다. 정으로 돌을 쪼갤 때에는 한 사람이 정을 잡고 부리를 돌에 대고 있으면 다른 사람이 무거운 메로 정 머리를 내리쳐서 쪼갠다. 돌의 표면을 다듬을 때 쓰는 쪼는정, 조각을 하거나 글씨를 쓸 때 쓰는 조각정이 있다. 특이점으로 못대가리를 깊이 박아 넣는데 쓰는 못정, 도끼 따위에 박힌 자루를 뺄 때 쓰는 보라가 있다.

쐐기

- 석재를 먹선으로 그어진 선을 따라 직선으로 나누는데 사용하는 수공구이다. 쐐기구멍에 쐐기를 넣어서 메망치로 힘을 가하여 석재를 나누는 데 사용한다. 옛 석공들은 쐐기 부피가 늘어나는 힘을 이용하여 돌을 나누었는데 이 때 대추나무 쐐기가 사용되었다고 한다.

쇠메

- 일반 망치에 비해 망치가 크고 무거우며 긴 나무자리가 끼워진다. 왼손에 나무자루 끝을 잡고 오른손은 자루 중간 정도에 잡아 뒤로 젖히면서 힘껏 내려친다. 자루의 길이는 약60cm, 끝의 머리 길이 약 30-36cm, 대소를 한 조로 하고 큰 것은 약 9kg, 작은 것은 약 5.5kg이다. 돌 나누기, 메다듬에 사용된다.

모루

- 단조나 판금작업 때 공작재료를 얹어놓고 해머로 두드려 가공하는 대로 앤빌이라고도 한다. 주철 또는 주강제이며 한쪽만 뾰족한 것과 양쪽이 다 뾰족한 것이 있다. 모루는 기계력에 의하지 않는 손단조에 사용되며 현재도 대장간이나 소규모 공장에서 볼 수 있다.

풀무

- 쇠를 달구거나 쇳물을 녹여 땜질 등을 하기 위해 불을 지피는데 이용되는 기구이다. 골풀무와 손풀무가 있다. 발로 밟아서 바람을 일으키는 풀무를 골풀무 또는 발풀무라 한다. 손풀무는 손잡이를 밀고 당기는 방식으로 바람을 일으키는데 숯불을 피우기 위하여 손풍금 같이 생긴 손잡이를 잡고 폈다 오므렸다 하며 바람을 일으키는 허풍선은 손풀무의 하나이다. 풀무로 바람을 일으키는 일을 풀무질이라 한다.

탑성놀이(돌쌓기 놀이 재현)

- 탑성놀이는 돌탑쌓기 놀이라고도 한다. 유서 깊은 미륵사지의 인근에 위치한 익산군 금마면 동고도리에서는 음력으로 사월 초파일 부처님 오신 날을 전후로 해서 행하여 오던 마을굿 형태의 민속놀이이다.

- 구성원은 금마면 동고도리 마을주민들이 인근 사찰 석불사 스님들과 합세해서 이루어진 민간신앙과 불교신앙이 조화롭게 구성된 놀이다.

- 우리전북에서 마을 주민들과 승려들이 협조하여 행하여 오는 민속놀이로는 부안 내소사 근처의 마을 당산제에서도 찾아볼 수 있다.

- “금마 탑성 놀이”는 “익산 우도농악”을 지도하며 대통령상을 수상한 박순호 교수(원광대)의 고증을 통해 재연하게 되었다.

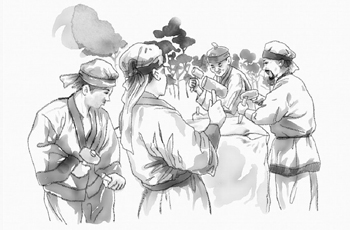

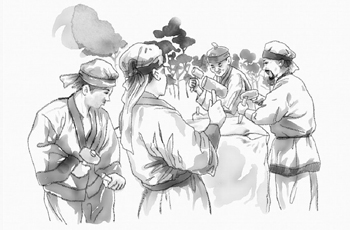

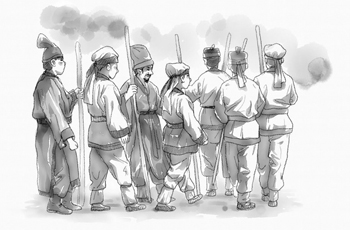

1. 돌 채취하기 : 돌을 채취할 때 석공들이 정과 망치 등을 짊어지고 산으로 향한다.

1. 돌 채취하기 : 돌을 채취할 때 석공들이 정과 망치 등을 짊어지고 산으로 향한다. 2. 돌 운반하기 : 모든 석공들이 힘과 지혜를 모아 돌을 목적지까지 운반한다.

2. 돌 운반하기 : 모든 석공들이 힘과 지혜를 모아 돌을 목적지까지 운반한다. 3. 돌 가공하기 : 가공하고자 하는 모양의 본을 돌에 그리는 건목작업 후 쇠망치와 정을 들고 가공작업을 진행을 하고 나며 마지막으로 마무리 작업을 진행한다.

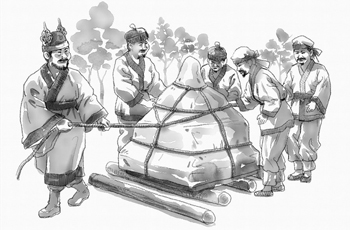

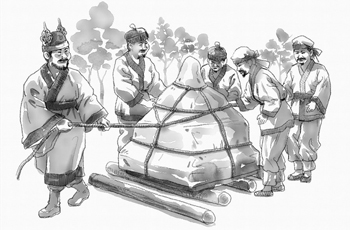

3. 돌 가공하기 : 가공하고자 하는 모양의 본을 돌에 그리는 건목작업 후 쇠망치와 정을 들고 가공작업을 진행을 하고 나며 마지막으로 마무리 작업을 진행한다. 4. 돌탑 운반하기 : 완성된 돌 탑을 운반하는 과정으로 석탑을 목도 및 받침목을 깔아 밀고 끌고 당기면서 목적지까지 운반한다.

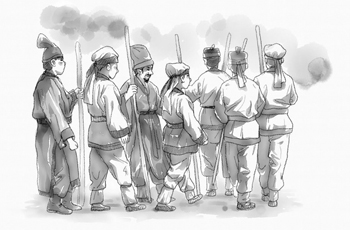

4. 돌탑 운반하기 : 완성된 돌 탑을 운반하는 과정으로 석탑을 목도 및 받침목을 깔아 밀고 끌고 당기면서 목적지까지 운반한다. 5. 터 다지기 : 땅을 깊이 파거나 깊은 곳을 조금씩 메우면서 다지는 일이다. 기공들이 달고질을 하면서 발로 밟기도 하고 장대나 통나무로 땅을 내리치면서 터를 다진다.

5. 터 다지기 : 땅을 깊이 파거나 깊은 곳을 조금씩 메우면서 다지는 일이다. 기공들이 달고질을 하면서 발로 밟기도 하고 장대나 통나무로 땅을 내리치면서 터를 다진다.  6. 돌탑쌓기 및 조립놀이 : 석수쟁이인 기공들이 완성된 탑을 쌓는 과정으로 목도 및 고루받침 들을 이용해 운반된 탑을 쌓는다.

6. 돌탑쌓기 및 조립놀이 : 석수쟁이인 기공들이 완성된 탑을 쌓는 과정으로 목도 및 고루받침 들을 이용해 운반된 탑을 쌓는다. 7. 석탑 기원제 : 석탑을 세워놓고 합동으로 국태민안과 풍농을 기원하는 마음으로 탑제를 올린다.

7. 석탑 기원제 : 석탑을 세워놓고 합동으로 국태민안과 풍농을 기원하는 마음으로 탑제를 올린다.

현재의 채석

- 채석작업(quarrying work, 採石作業)은 굴착 및 채석장에서 행해지는 암석의 분할, 가공, 운반, 쇄석 등의 작업을 말한다. 채석작업에서는 여러 위험요소를 동반하기 때문에 사전조사, 채석작업계획, 굴착면의 높이 및 구배, 운반기계 등에 의한 위험방지 조치 등을 규정해야 한다.

- 현재의 채석은 과거에 비해 장비의 발달로 적은 인원으로 보다 효과적인 채석을 할 수 있게 되었다.

채석 작업의 과정

- 직천공 작업(구멍뚫기)

- 구수리작업(평면구멍 뚫기)

- 와이어쇼 톱날절단 작업

- 화약 발파 작업

- 돌 넘기기 작업

- 돌 나누기 작업

- 재단작업

- 상차(트럭에 옮기기)

현재의 채석방법과 채석장비

채석방법

- 화약발파(blasting)로 원석채취

- 화약을 발파하여 원석을 채취하는 방법으로 조절발파와 흑색화약을 이용한 발파법이 사용되고 있다. 화약발파는 적당량의 화약, 천공 수, 천공 간격을 유지하는 고도의 숙련된 기술이 요구된다. 천공에는 착암기, 크롤러 드릴 등을 사용한다.

- 다이아몬드 와이어 쏘우(diamond wire saw)를 이용한 원석채취

- 연속 절단이 필요한 채석장에서 사용되며 수직수평으로 2개의 구멍을 뚫어 구멍 안에 관통시킨 후 환형이 되도록 연결한다. 이어서 구동휠에 걸고 와이어를 회전시키면 구동휠부가 후진하면서 절단이 시작된다.

채석장비

- 크롤러 드릴(crawler drill)

- 자동으로 움직일 수 있는 무한 궤도식의 가대에 강력한 대형 드리프터를 부착하여 임의의 방향으로 구멍을 팔 수 있는 구멍 뚫는 기계를 말한다.

- 다이아몬드 와이어 쏘우(diamond wire saw)

- 대형 건축판재를 생산하기 위해 사용되며 다이아몬드 빗트를 장착한 와이어를 암석에 구멍을 뚫어 관통시킨 후 와이어를 연결하여 환형으로 만들고 회전시키면서 끌어 당겨 절단한다.

원석쪼개기

- 다이아몬드 원형톱(diamond saw)

- 건축판재는 물론 묘석류, 조각제품류 등을 위해 다이아몬드 원형톱을 회전시켜 원석을 절삭하는 절단기로 형태 및 장착할 수 있는 날의 수에 따라 문형식, 단주형식, 다날식 등이 있다.

돌가공

- Cnc석재 조각기

- 현재 모든 산업분야에서 빠르게 기계화, 로봇화가 이루어지고 있고 이는 석재 가공분야에도 해당된다. 2D Engraving machine, 3D Engraving machine이 다양하게 출시되고 있다. 대량생산의 경우 효율적이며 많은 노동력을 줄일 수 있다.

- 워터젯 가공(water jet cutting)

- 물을 초고압(3000~4000기압)으로 가공하여 절단가공을 하는 방법(아쿼제트법)과 초고압(3000~4000기압)으로 가압한 물에 고체 연마재를 첨가하여 절단하는 방법(어브레시브 제트법)이 있다. 전자는 연질의 재료, 후자는 경질재 특히 철근 콘크리트, FRP, FRM 등 복합 재료의 절단에 적당하다.

석재의 쓰임

- 과거 한국석재의 쓰임은 가옥의 주춧돌·징두리·디딤돌·돌담·석축에 이용되었다. 또한 낙랑의무덤[塚], 신라시대의 석굴암·다보탑·첨성대, 백제의 미륵사지석탑 등 기념물로 사용되었고, 이밖에 비석·석등·석교·성곽 기타 민예품에 이르기까지 그 용도도 다양하였다.

- 그러나 토목·건축에 본격적으로 이용된것은 서양문화가 수입되면서부터 구조용으로보다는 장식용으로 많이 사용되었고 근래에는 가공기계의 발달에 따라 석재의 이용은 점차 증가되고 있다.

석재의 가공과정

- 채석채석장에서 돌을 떼어 내는 작업

- 할석쐐기구멍(부리구멍)을 만들고 쐐기를 박아 석재를 자른다.

- 흑두기요철을 쇠망치, 날매 등으로 따내고 능각의 선 또는 부분은 가공하고 기타 나머지 면은 거친면을 그대로 두어 마무리 한다.

- 정다듬정으로 쪼아 조밀한 흔적을 내어 평탄한 거친면으로 만드는 것으로 조밀의 정도에 따라 거친정다듬, 중정다듬, 고운정다듬 등으로 나뉜다.

- 도드락 다듬양단에 돌기가 많이 붙은 도드락 망치를 이용하여 돌면을 평평하게 두드려서 다듬는다.

- 잔다듬날망치(와날망치, 양날망치)로 정다듬 또는 도드락 다듬면 위를 일정방향, 평행선 등으로 나란히 찍어 마무리 한다.

- 물갈기칠면 혹은 곱게 다듬은 돌면을 물 묻힌 연마지 또는 숫돌 등으로 곱게 갈아 마무리 하는 것.

채석장 부지를 활용한 국내·외 사례

용마 폭포공원

- 서울시 중랑구 용마산 일대

- 1995년부터 3년간 37억 투입

- 동양 최대의 인공폭포 조성

포천 아트밸리

- 화강석 채취 석선

- 연간 40~50만 관광객 유치

- 화강암을 채석하며 파 들어갔던 웅덩이에 생물과 우수가 유입되어 형성되었으며 호수의 최대 수심은 20m로 가재, 도룡뇽, 피라미가 살고 있는 1급수의 호수로 수질 보호와 안전을 위하여 호수 출입은 금지되어 있다.

함양 마천석재

- 계단식 채굴을 시행하고 있는 곳

- 산림공원과 조각공원 조성

단양 오스타골프장

- 계단식 채굴 및 갱내 채굴을 병행한 석회석 광산

- 국내 최초로 폐광지역을 자연친화적으로 타용도로 전환 개발을 한 지역

삼탄 아트마인(삼척탄좌)

- 석탄 채광지를 촬영장으로 이용

- 「태양의 후예」 촬영지

- 복합문화단지를 조성

스웨덴 달할라(Dalhalla) 극장

- 달할라 야외극장은 폐광된 석회석 채석장을 오페라공연장으로 재생한 세계적 사례(1995년)

- 스웨덴 중부 달레칼리아(Dalecarlia)의 래트빅 마을 부근에 있는 석회암 채석장이었으나 야외극장으로 조성함

- 지상에서 60m깊이에 있으며 한쪽 길이는 400m, 다른 쪽 길이는 180m의 넓은 공간으로 4,000명을 수용할 수 있음(음향이 좋음)

독일 킬레스베르크 공원

- 슈투트가르트 채석장 부지

- 사암 채취 채석장

- 생태공원 조성(우수 재활용)

독일 자연보호의 집

- 가행 중인 광산내에 환경체험 공간조성

- 150ha 면적에 1/3은 숲 복원, 1/3은 휴양지 및 농경지, 1/3은 채석 진행중

포르투칼 축구장

- SC BRAGA STADIUM(축구장)

- 채석장 부지를 활용(2003년 완공, 3만명 수용)

폴란드의 소금광산

- 비엘이츠카 소금광산

- 세계문화유산 등재

- 문학작품 전시장으로 활용(세계적 관광자원)

케냐 생태공원

- 밤부리 석회석 광산

- 사막화된 지역을 생태공원으로 변신

- 지역주민의 참여, 소득작물 재배

1. 돌 채취하기 : 돌을 채취할 때 석공들이 정과 망치 등을 짊어지고 산으로 향한다.

1. 돌 채취하기 : 돌을 채취할 때 석공들이 정과 망치 등을 짊어지고 산으로 향한다. 2. 돌 운반하기 : 모든 석공들이 힘과 지혜를 모아 돌을 목적지까지 운반한다.

2. 돌 운반하기 : 모든 석공들이 힘과 지혜를 모아 돌을 목적지까지 운반한다. 3. 돌 가공하기 : 가공하고자 하는 모양의 본을 돌에 그리는 건목작업 후 쇠망치와 정을 들고 가공작업을 진행을 하고 나며 마지막으로 마무리 작업을 진행한다.

3. 돌 가공하기 : 가공하고자 하는 모양의 본을 돌에 그리는 건목작업 후 쇠망치와 정을 들고 가공작업을 진행을 하고 나며 마지막으로 마무리 작업을 진행한다. 4. 돌탑 운반하기 : 완성된 돌 탑을 운반하는 과정으로 석탑을 목도 및 받침목을 깔아 밀고 끌고 당기면서 목적지까지 운반한다.

4. 돌탑 운반하기 : 완성된 돌 탑을 운반하는 과정으로 석탑을 목도 및 받침목을 깔아 밀고 끌고 당기면서 목적지까지 운반한다. 5. 터 다지기 : 땅을 깊이 파거나 깊은 곳을 조금씩 메우면서 다지는 일이다. 기공들이 달고질을 하면서 발로 밟기도 하고 장대나 통나무로 땅을 내리치면서 터를 다진다.

5. 터 다지기 : 땅을 깊이 파거나 깊은 곳을 조금씩 메우면서 다지는 일이다. 기공들이 달고질을 하면서 발로 밟기도 하고 장대나 통나무로 땅을 내리치면서 터를 다진다.  6. 돌탑쌓기 및 조립놀이 : 석수쟁이인 기공들이 완성된 탑을 쌓는 과정으로 목도 및 고루받침 들을 이용해 운반된 탑을 쌓는다.

6. 돌탑쌓기 및 조립놀이 : 석수쟁이인 기공들이 완성된 탑을 쌓는 과정으로 목도 및 고루받침 들을 이용해 운반된 탑을 쌓는다. 7. 석탑 기원제 : 석탑을 세워놓고 합동으로 국태민안과 풍농을 기원하는 마음으로 탑제를 올린다.

7. 석탑 기원제 : 석탑을 세워놓고 합동으로 국태민안과 풍농을 기원하는 마음으로 탑제를 올린다.